新進気鋭の作家たち

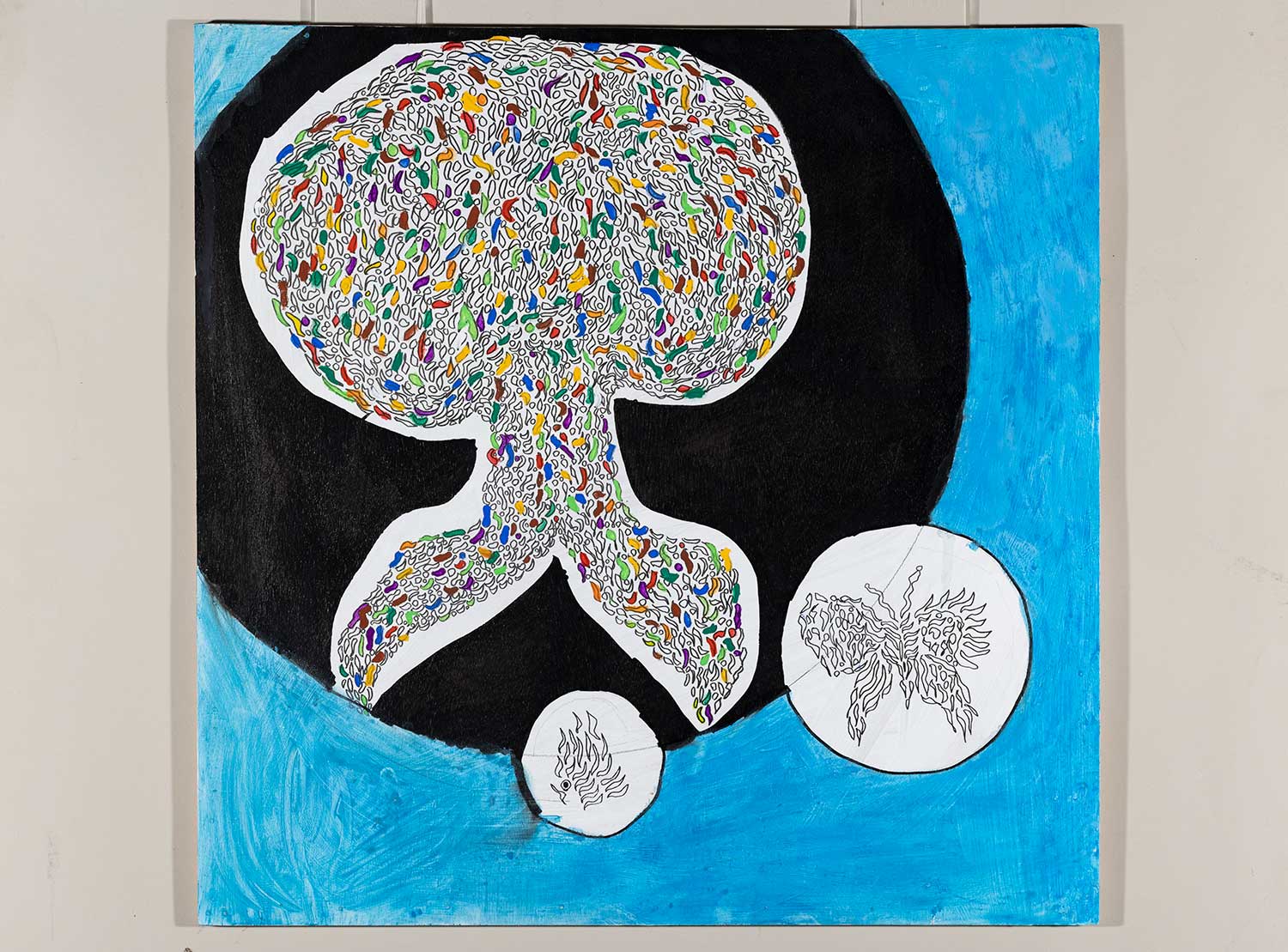

海の生き物

2024年 制作

紙、ペン

紙、ペン

星川 義雄

作家本人は、普段は盛岡市の就労継続支援事業所にて勤務している男性です。

工場でのお仕事に励む傍らで、以前からの趣味でもある<絵>を描き続け、毎回テーマを決めて制作に励んでいます。今回は興味のあった「海の生き物」をテーマに、多彩な色使いで印象的な作品をつくる事が出来ました。

本人も、「色彩を楽しんでもらいたい」と述べておりました。

文・七彩 田中 佳裕(支援者)

工場でのお仕事に励む傍らで、以前からの趣味でもある<絵>を描き続け、毎回テーマを決めて制作に励んでいます。今回は興味のあった「海の生き物」をテーマに、多彩な色使いで印象的な作品をつくる事が出来ました。

本人も、「色彩を楽しんでもらいたい」と述べておりました。

文・七彩 田中 佳裕(支援者)

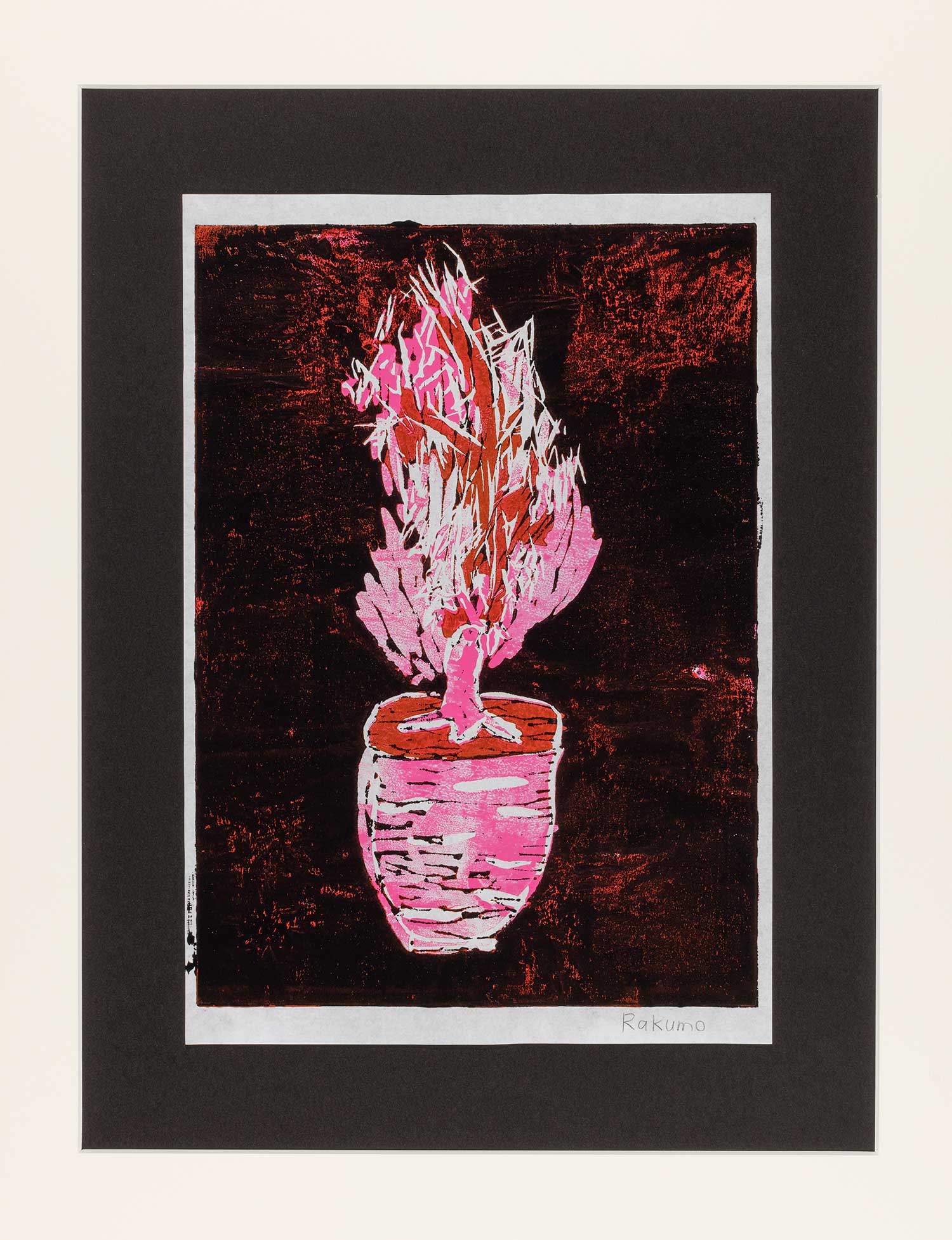

新進気鋭の作家たち

黒 桜

2024年 制作

版画用紙

版画用紙

中島 楽雲

この作品は、春に開花したばかりの桜を再現してつくった作品です。

工夫した所は、色の組み合わせと、細かい桜の花びらを再現するために使った、ちょう刻刀です。まず、色の組み合わせは、桜のピンク色に背景を暗い黒色にしたらいい感じの色合いになると思い、背景を暗い黒色で刷りました。

そして桜の花びらをほる時に、細かい桜の花びらを再現するために、小刀でしん重に一枚一枚ていねいにほるように努力しました。

文・中島 楽雲(本人)

工夫した所は、色の組み合わせと、細かい桜の花びらを再現するために使った、ちょう刻刀です。まず、色の組み合わせは、桜のピンク色に背景を暗い黒色にしたらいい感じの色合いになると思い、背景を暗い黒色で刷りました。

そして桜の花びらをほる時に、細かい桜の花びらを再現するために、小刀でしん重に一枚一枚ていねいにほるように努力しました。

文・中島 楽雲(本人)

新進気鋭の作家たち

海

2024年 制作

アクリル、MDF版

アクリル、MDF版

瑤-yo-(ヨウ)

題名はいつも完成した時に頑張ってつけています。

色遊びとしての青系統作品はよく描きますが、それが宇宙になるか、空になるか、海になるかは正直にいうと完成するまで分かりません。

文・瑤-yo-(ヨウ)(本人)

色遊びとしての青系統作品はよく描きますが、それが宇宙になるか、空になるか、海になるかは正直にいうと完成するまで分かりません。

文・瑤-yo-(ヨウ)(本人)

新進気鋭の作家たち

ZOOOOO MOOOOO

2024年 制作

マーカー

マーカー

大川 拓永

当園を利用される度に1時間に1~2枚程度、持参されるマジックペンで好きなように描かれています。

何かを見て描くのではなく、おそらく以前に見た図鑑や動画などを思い出しながら自己流にアレンジして描かれているようです。

特徴のある動物や人がカラフルに楽しく表現されている作品です。

文・希望ヶ丘学園 岩舘 俊明(支援者)

何かを見て描くのではなく、おそらく以前に見た図鑑や動画などを思い出しながら自己流にアレンジして描かれているようです。

特徴のある動物や人がカラフルに楽しく表現されている作品です。

文・希望ヶ丘学園 岩舘 俊明(支援者)

新進気鋭の作家たち

ファイナルダイブレイブス

2024年 制作

ブロック

ブロック

松澤 大樹

高次脳機能障害を持ち就労継続支援A型として精力的に作業を遂行する傍ら、プライベートでは陸上に奮闘するほか、幼少期からブロック作品の制作を続けている。

ブロック作品の構成と図面は全て彼の頭の中。「ファイナルダイブレイブス」は24体を合体させ最終形にしており、完成まで3年かかった大作である。セットで制作した解説ファイルも、是非ご覧いただきたい。

限られたブロックやパーツの中で構成した作品をいかに表現するかが制作の難しさであり、神経をだいぶ駆使させるため、かなりの体力が消耗されると松澤さんは言う。

現在、新作の構成を練っており、今後の野望は本作品と新作を合体させること。ブロックと共に暮らし、考え、そして表現する。これからの彼の躍動と作品が織りなす世界観から、今後も目が離せない。

文・盛岡市民福祉バンク 阿部 美春(支援者)

ブロック作品の構成と図面は全て彼の頭の中。「ファイナルダイブレイブス」は24体を合体させ最終形にしており、完成まで3年かかった大作である。セットで制作した解説ファイルも、是非ご覧いただきたい。

限られたブロックやパーツの中で構成した作品をいかに表現するかが制作の難しさであり、神経をだいぶ駆使させるため、かなりの体力が消耗されると松澤さんは言う。

現在、新作の構成を練っており、今後の野望は本作品と新作を合体させること。ブロックと共に暮らし、考え、そして表現する。これからの彼の躍動と作品が織りなす世界観から、今後も目が離せない。

文・盛岡市民福祉バンク 阿部 美春(支援者)

新進気鋭の作家たち

群 鳥

2024年 制作

模造紙、サインペン、鉛筆、色鉛筆

模造紙、サインペン、鉛筆、色鉛筆

工藤 雅稔

グループホームで暮らし、フラワーセンターあいごで、花を育てる仕事をしながら趣味で絵を描いています。雑誌や図鑑を参考にしてイメージをふくらませ、模造紙に鉛筆で下描きをします。いろいろな太さのサインペンやマジックで縁取りをしたら、お気に入りの色鉛筆を使って思うがままに、自由に!色を塗っていきます。光沢が出るまで丁寧に重ね塗りを繰り返すことで鮮やかな発色の作品に仕上がります。

文・愛護会 工藤 雅稔(本人)

新進気鋭の作家たち

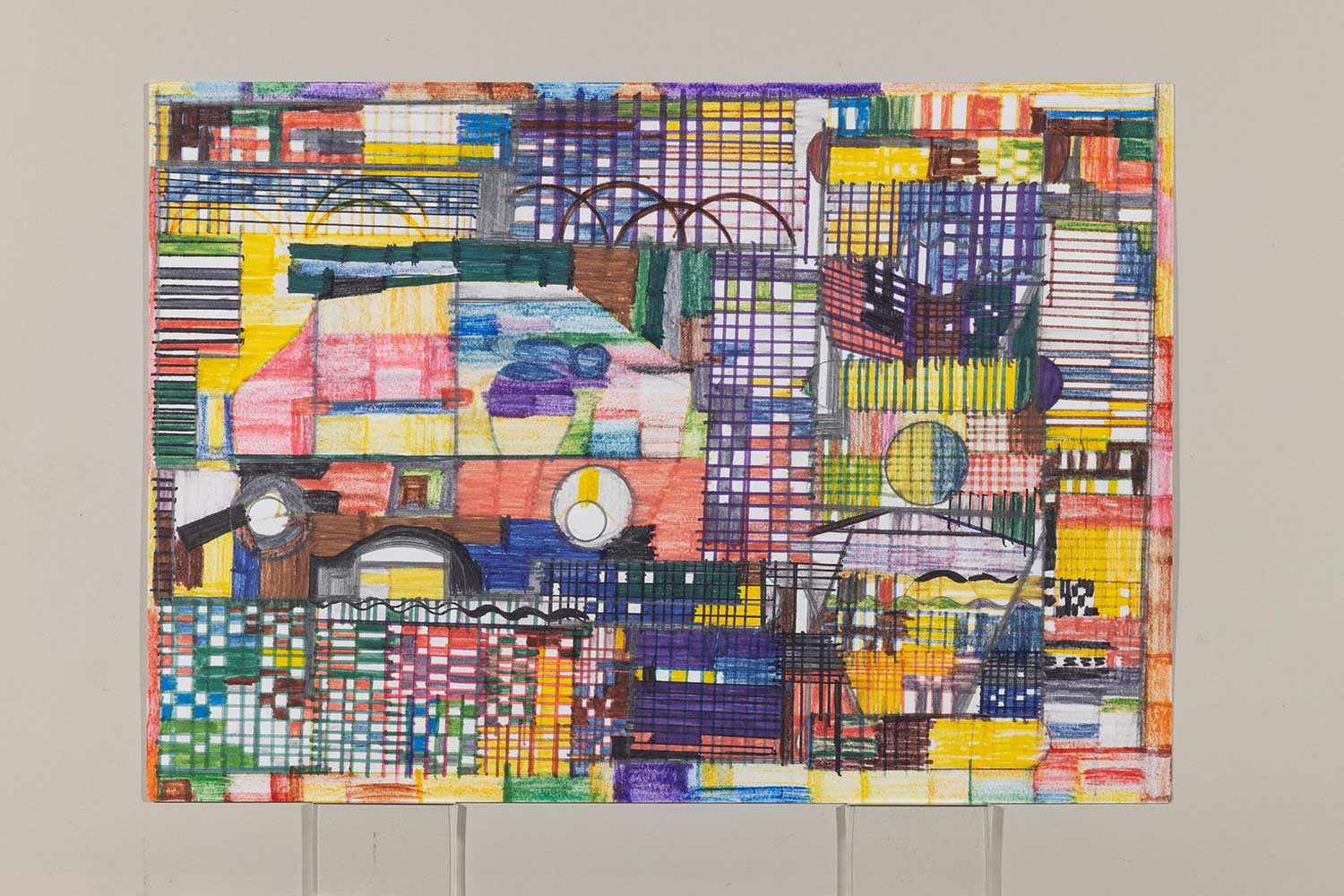

アイドルスター

2024年 制作

画用紙、色鉛筆

画用紙、色鉛筆

渡邊 拓也

この作品は、中央少し上部分から描き始め、色々なイメージが層のように色のパーツとなって、外側に広がっていきました。

約1週間程描き続けると、本人がこれで完成と教えてくれました。

作品のタイトルを聞いてみると本人から『アイドルスター』という意外な言葉が飛び出しました。本人は、TVでアイドルスターを観た時の華やかな世界観を表現したそうです。

文・こぶし苑 小野寺 千枝子(支援者)

約1週間程描き続けると、本人がこれで完成と教えてくれました。

作品のタイトルを聞いてみると本人から『アイドルスター』という意外な言葉が飛び出しました。本人は、TVでアイドルスターを観た時の華やかな世界観を表現したそうです。

文・こぶし苑 小野寺 千枝子(支援者)

新進気鋭の作家たち

希望の空

2024年 制作

紙、筆ペン

紙、筆ペン

高橋 亜紀子

「イカロスになったお地蔵様」

この作品を書くきっかけは、るんびにい美術館に入る前から描きたくて、私達が小6の頃の音楽の授業で「勇気一つを友にして」という歌を習いました。

「昔ギリシャのイカロスは~」から始まって、イカロスを仏教版にアレンジして描いてみようと思い、描いてみました。

この作品を、お客様達が御覧になり、もし、お客様から「もっと自信を持った方がいい!!」と酷評を受けた場合は、来年は、作品を、出しません。その代わり、再来年からは、新作をどんどん出したいと思いますので、よろしくお願い致します。

文・就労支援センタールンビニー 高橋 亜紀子(本人)

この作品を書くきっかけは、るんびにい美術館に入る前から描きたくて、私達が小6の頃の音楽の授業で「勇気一つを友にして」という歌を習いました。

「昔ギリシャのイカロスは~」から始まって、イカロスを仏教版にアレンジして描いてみようと思い、描いてみました。

この作品を、お客様達が御覧になり、もし、お客様から「もっと自信を持った方がいい!!」と酷評を受けた場合は、来年は、作品を、出しません。その代わり、再来年からは、新作をどんどん出したいと思いますので、よろしくお願い致します。

文・就労支援センタールンビニー 高橋 亜紀子(本人)

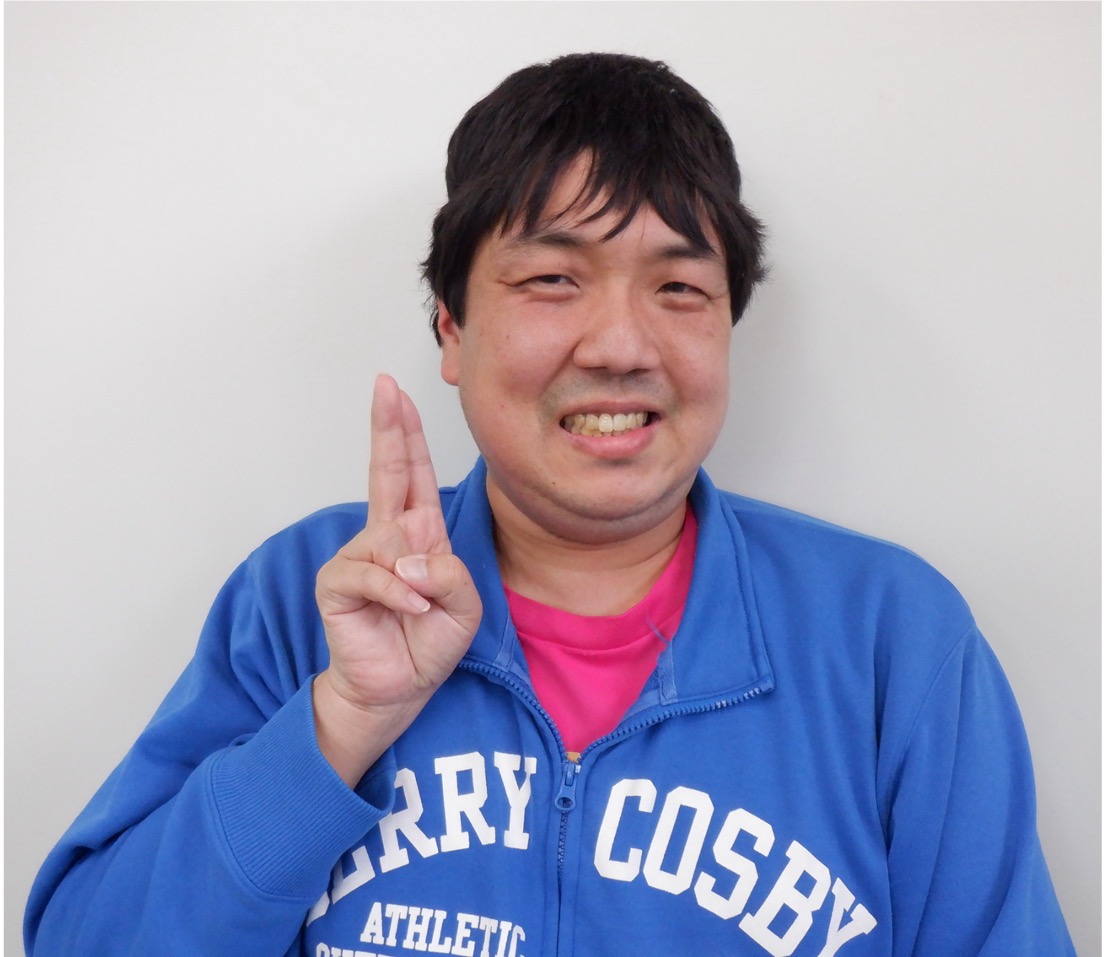

現在を彩る作家と支援者たち

ひと

立花 由紀子

描きたい人物がなかなか思い浮かばない。対象の人物が決まるまでは、なんとなく色鉛筆を走らせる。大好きな人物が思い浮かぶまで待つ。描く対象が思い浮かぶと、スピードが増してくる。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

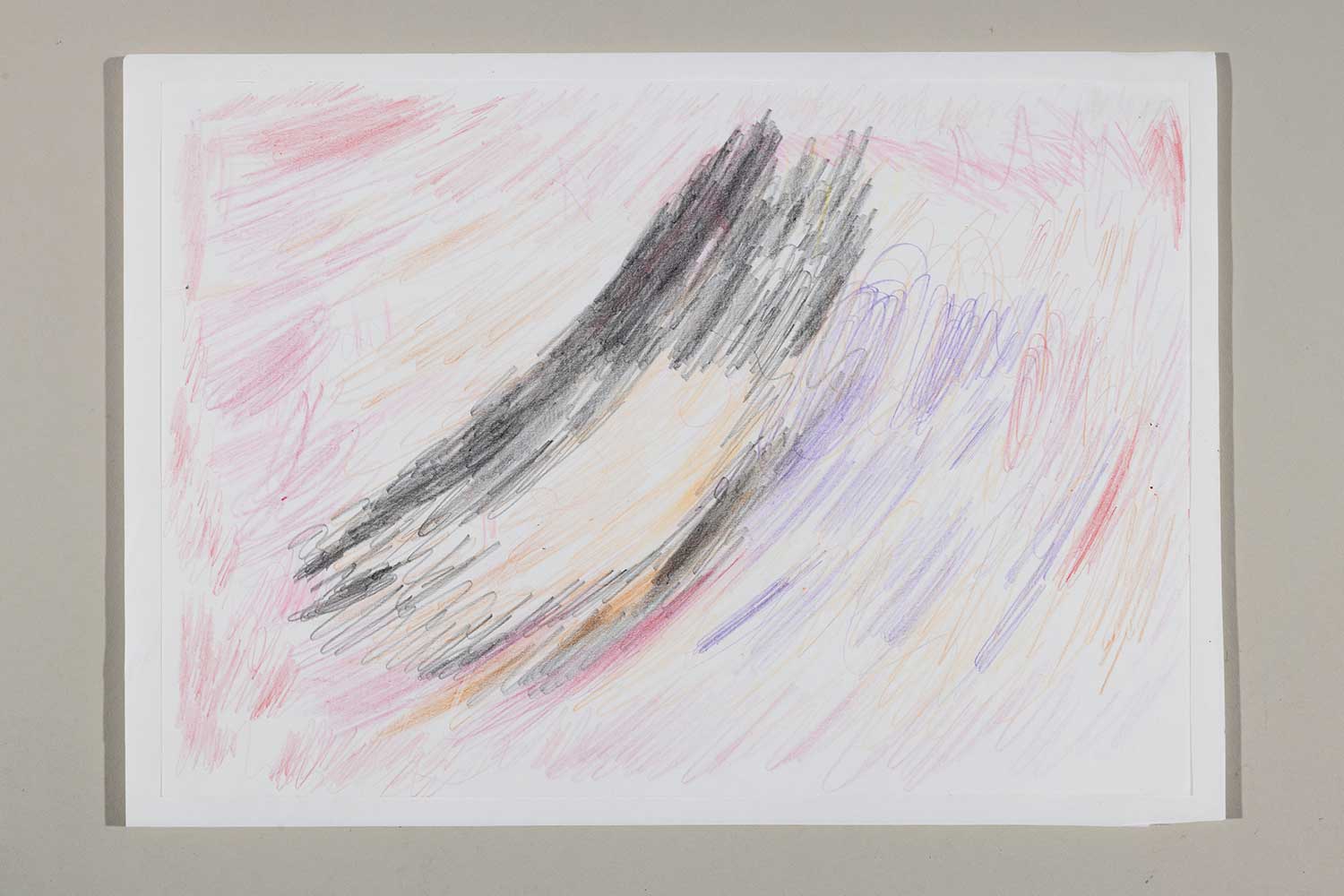

現在を彩る作家と支援者たち

〇〇さん

立花 由紀子

今日は、描きたい人物が決まった。2人(?)を並べて色鉛筆や、クレヨンでやさしく描く。描いた後は、「見て、見て」と言わんばかりに手招きをして呼ぶ。満足しているのだ。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

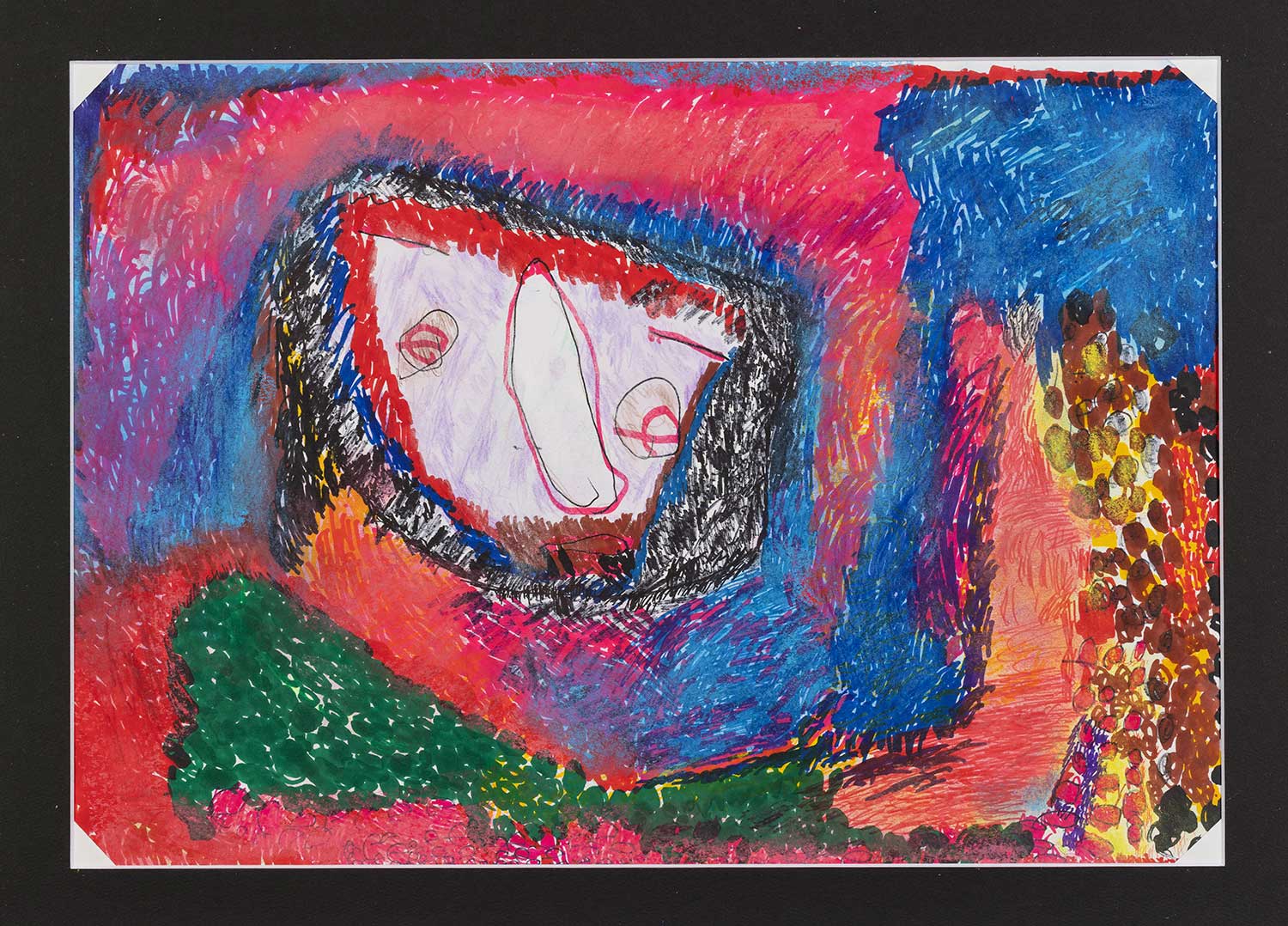

現在を彩る作家と支援者たち

大好きな静子ちゃん

立花 由紀子

いつも同じテーブルで描いている静子さんを見ている。「静子さんの絵、いいね…」と話しかけると、「うん」とにこっと笑みを浮かべていた。

静子さんの力強い色彩を真似してみようと思ったのか、マジックを取り出して勢いよく塗りだした。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

静子さんの力強い色彩を真似してみようと思ったのか、マジックを取り出して勢いよく塗りだした。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

おとぎのせかい

内村 定美

無口な定美さん、普段に話しかけても返事は帰ってこない。ただ黙々とマジックを一か所に集中させて描いている。人物らしきものやおもちゃの小屋のようなものがちらほら見える。「終わりましたか?」と声をかけると、「ニコッ」と笑顔を見せる。終わったのだ。延5時間で仕上げた。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

きれいなおとぎの国

内村 定美

明るい色彩になった。人物らしきもの、小屋らしきものが見える。ただ、自分なりに画材も選び、ひたすら黙々と描く。塗りつぶしては描き、描いては無理つぶす。描いている物を聞いても、答えてくれない。ただ描き終わると笑顔で合図する。それでいいんだな。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

アマビエ

内村 定美

新型コロナの時期である。どこで見つけたのか、「アマビエ」らしきものを描き始めた。疫病退散の妖怪である。アマビエだけでなく、色々な人物らしきものがいっぱいである。きれいなアマビエたちの働きのおかげか、この絵を描き終わったころには新型コロナも名を潜めた。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

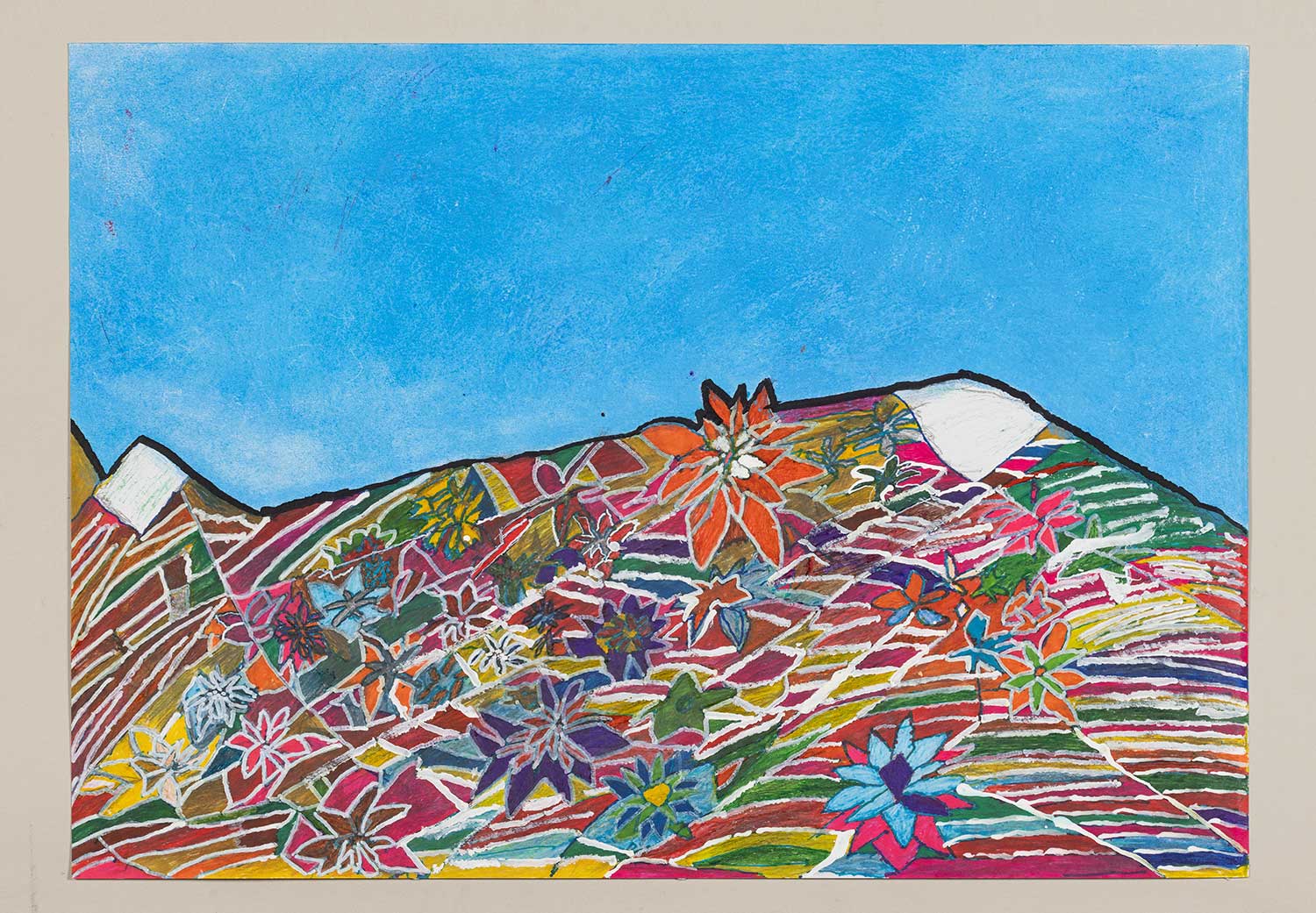

花畑

中川 静子

絵の構図を書かなくても、クレヨンでグイグイと線を描き、一定の絵ができる。描きながら考えているようだ。何重にも塗り重ねていても、はっきりした色合いが出る。「ゴシゴシ」と塗り重ねている様子が聞こえてくるようだ。力強い濃厚な色彩の絵である。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

野山

中川 静子

今までの力強い絵の中にも優しさが秘めていたのかな? 仲間たちと一緒に描いていて、よく笑い声が聞こえてくる。お互いに冗談を飛ばしながらリラックスして芸術活動をしているようだ。仲間から慕われている様子が絵にも現れているのかな?

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

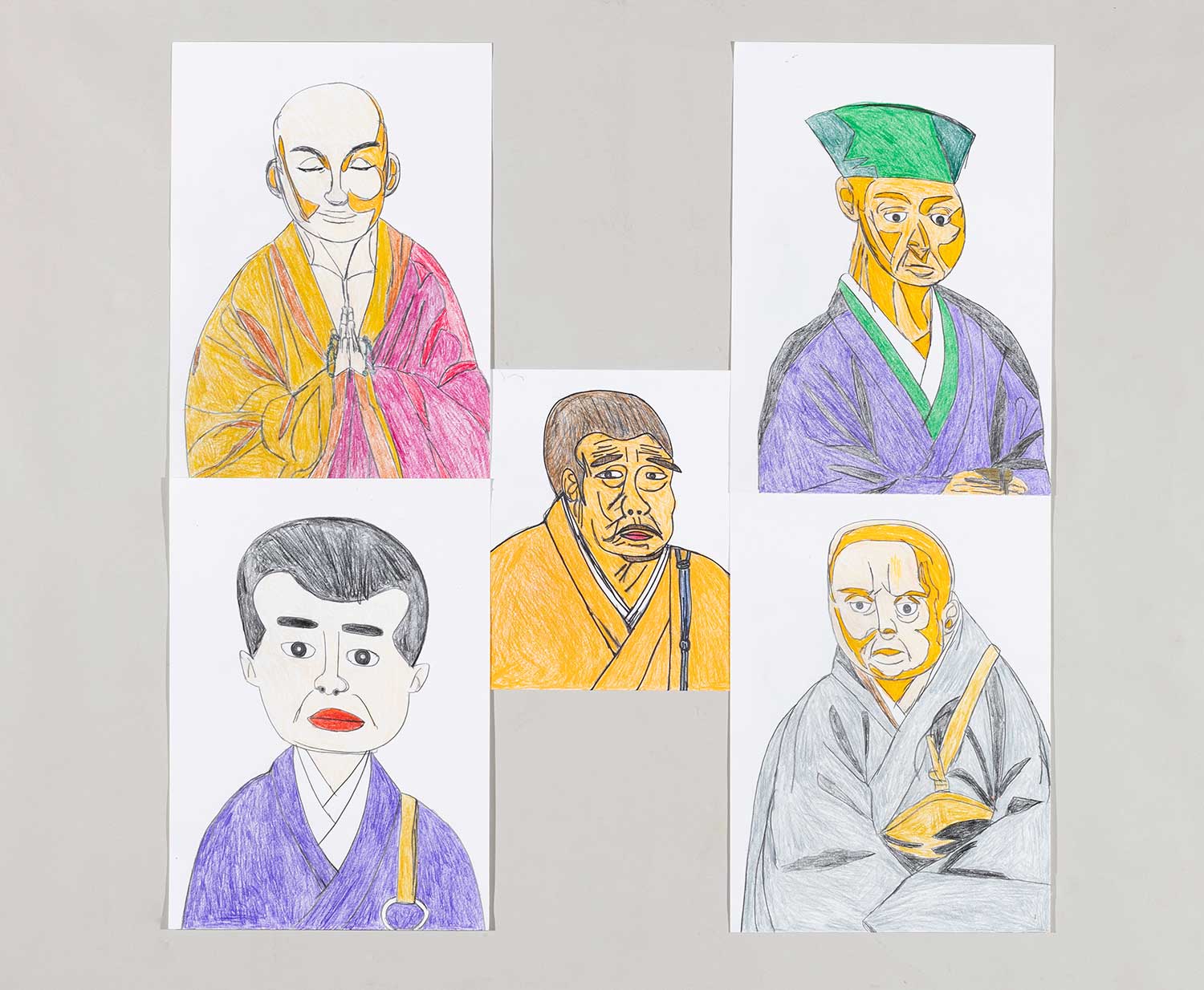

一休さん

池田 一明

池田さんは、一休さんにほれ込んでいた。一休さんは何時代の人ですか? 「室町時代」。 一休さんは何宗ですか? 「臨済宗」と即座に答える。

2年ほど前までは、一休さんの絵を描くことが主であった。

絵カードや、歴史雑誌や図鑑から一休さんを見つけては大喜びしていた。それをひたすら描いていた。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

2年ほど前までは、一休さんの絵を描くことが主であった。

絵カードや、歴史雑誌や図鑑から一休さんを見つけては大喜びしていた。それをひたすら描いていた。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

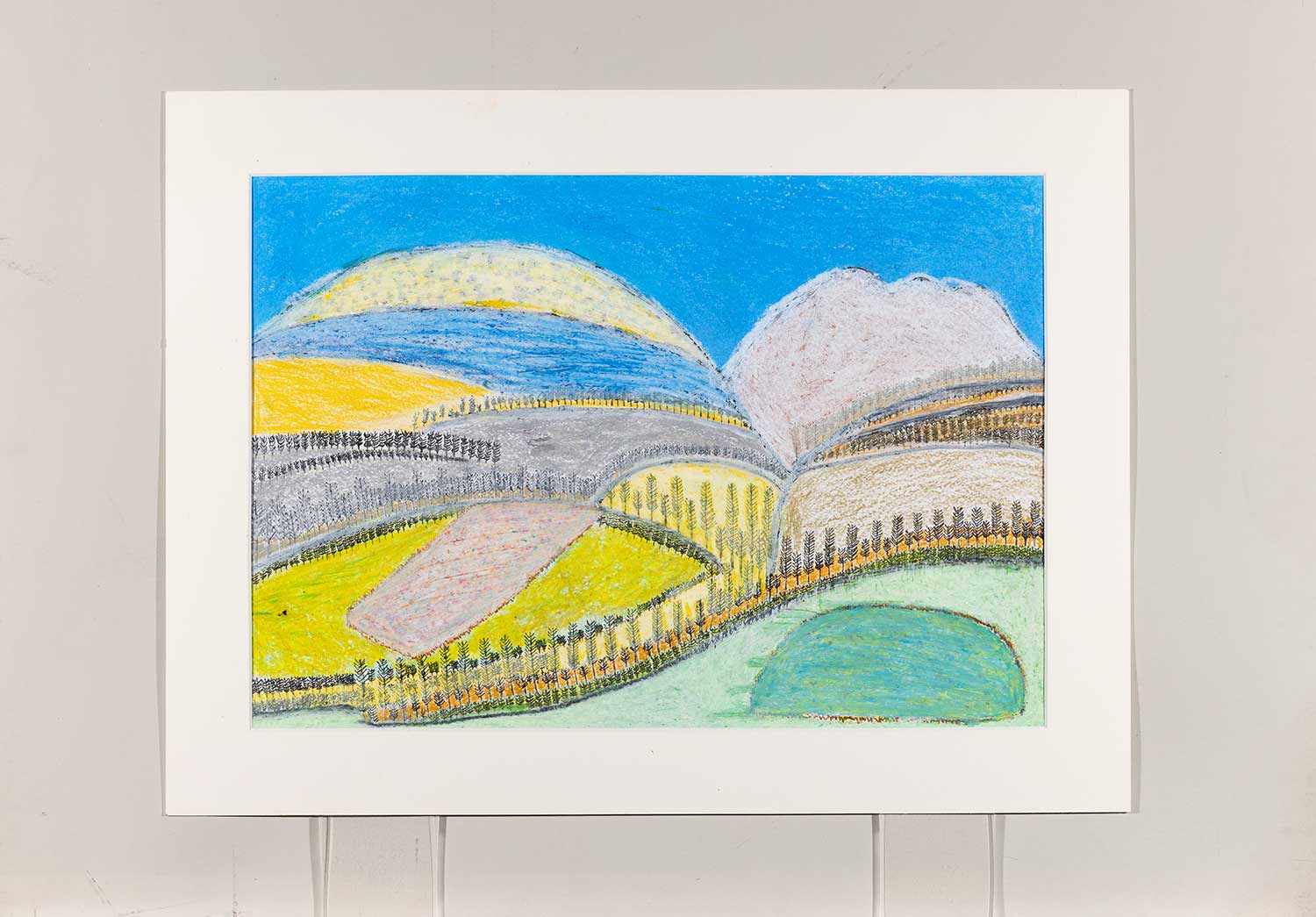

一本松

池田 一明

ある日「今日は何を書きますか? 一休さんは、もう飽きたね」と問いかけた。池田さん「飽きたね、飽きたね」と答える。「じゃ、何を描く?」と聞くと、池田さん「何を描く」とオウム返し、さらに「里の山を書こうか」と聞く。池田さん「里の山を描く、里の山を描く」と答える。鉛筆を持って画用紙にあてる。手が動かない。「里の山の一本松(有名な木)を描こうか?」と聞く。「一本松描く、一本松描く」と言って、描きだした。思い出にある一本松を丁寧に描き、草木も描き始めた。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

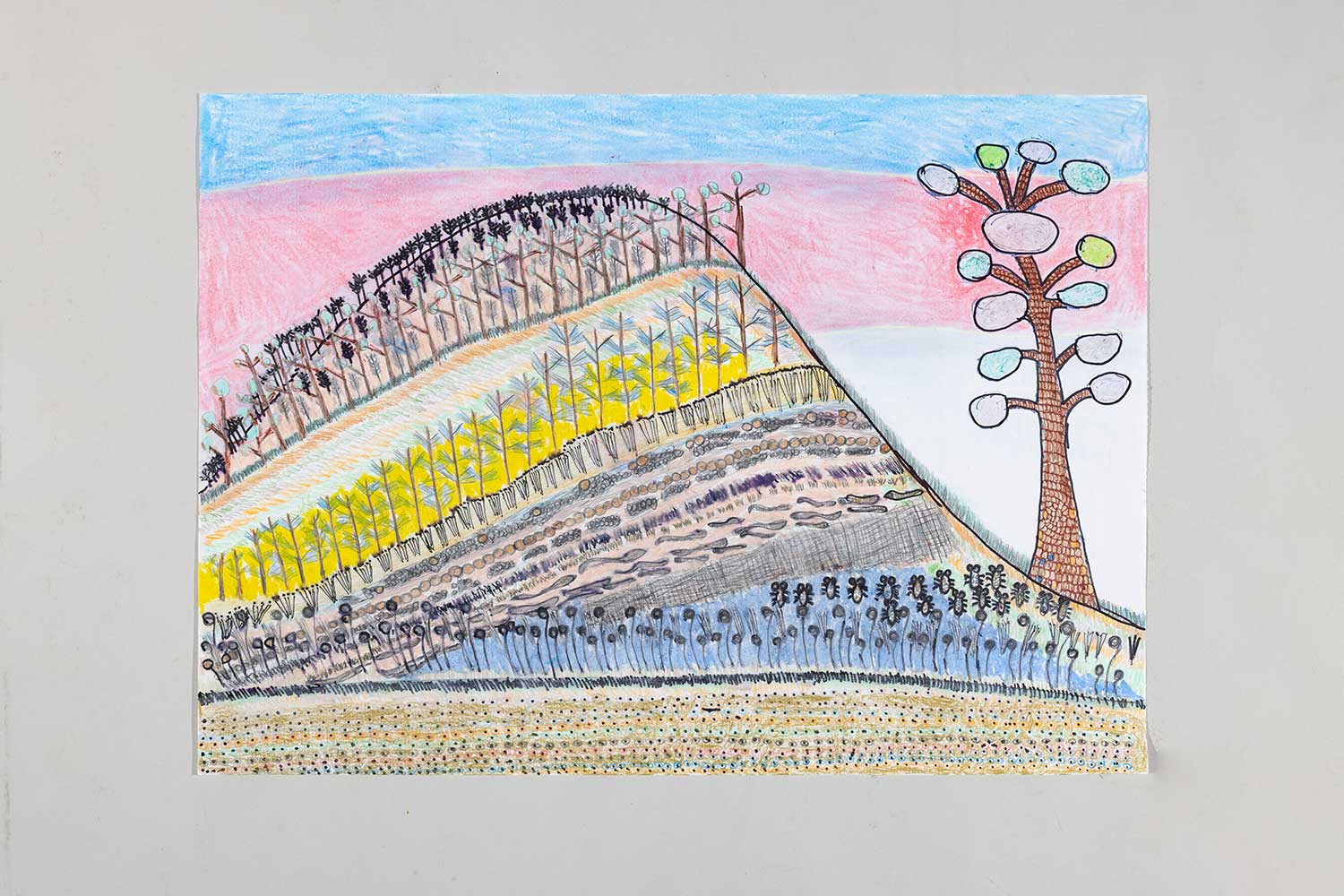

小さき群の里の近隣の山々

池田 一明

一本松を描き終えてから、ひたすら山シリーズを描いている。10色以上の色鉛筆から好きな色を選ぶことが難しい。「何の色、何の色」と聞いてくる。3本を並べておくとそれから一本選ぶ。次に5本並べておくとその中から一本、でも10本以上から好きな一本を選ぶことが難しい。木を描く場所や畑の場所を選ぶことも難儀している。少しのアドバイスで絵を描くことの広がりを覚えている。

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

文・カナン造形教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

葉タバコの葉っぱ

間藤 和也

絵を描くことが大の苦手の間藤さん、8年ほど前は鉛筆を握ったまま、画用紙に向かってボーとしていた。葉タバコ農家に生まれ育った間藤さん、事業所が休みの日は、夏の暑い中、ビニールハウスで葉タバコの乾燥を手伝っているという。葉タバコの葉っぱはしっかりと脳みそに叩き込んでいる。絵を描くことが苦手という間藤さん、「何を描けばいいの」と聞いてくる。身の回りの物を見てしっかり描いてみようというと、すかさず「葉タバコの葉っぱ」を描いた。

文・さんあい自由教室 澤谷 常清(支援者)

文・さんあい自由教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

怪獣

間藤 和也

スマホをいじっている。何を描くか迷っているのである。「これを描こうかな」といって、怪獣らしきものを見せた。ボールペンで書き始めて2時間たっただろうか。スマホで見た怪獣らしき絵とは全然違う。これでいいのだ。延べ時間10時間程かけて2匹の怪獣を仕上げた。沼に移っている怪獣だという。映っている怪獣にしては何か変だね。これでいいんだ。

文・さんあい自由教室 澤谷 常清(支援者)

文・さんあい自由教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

かっちゃく(引っかく)ネコ

間藤 和也

ある日、左の首になにかに引っかかれた傷が3本見えた。「どうしたの?」、ニヤニヤしながら「ネコにかっちゃかれた(引っかけられた)」という。その猫を描いてみたらいいというと、スマホからそれらしきネコを探し、一生懸命に描いた。その描きっぷりは、憎しみをもって描くのではない黒猫の毛が刺々しくない。丸みを帯びている。愛情をこめて描いているようだ。

文・さんあい自由教室 澤谷 常清(支援者)

文・さんあい自由教室 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

深夜の1時

坂本 桃子

誰に指図されるわけではない。自由に描くだけ。絵を描くことが大好きのようである。「この絵は何を表わしているの?」と聞くと、「分からない」と返ってくる。何事にも控えめの桃子さん、勉強は苦手という。しかし、外に出ての活動は好き。友達とおしゃべりすることも大好きである。深夜1時の絵から桃子さんをわかってあげたい。これから描き出される絵が楽しみ。

文・カナン学園 澤谷 常清(支援者)

文・カナン学園 澤谷 常清(支援者)

現在を彩る作家と支援者たち

無題

藤村 瑞竜

本人が言うには、幼稚園の時から、鉛筆を持てばすぐ書き始める子どもだったらしい。スケッチブックに色々な絵がいっぱい描かれている。この絵もこの絵もと見せてくれる。

瑞竜君はガヤガヤうるさい所が苦手、でも、自分がバタバタ動き回っていることを気にかけている風でもない。何かを描いている時が落ち着いている。これから描く絵が楽しみだ。

文・カナン学園 澤谷 常清(支援者)

瑞竜君はガヤガヤうるさい所が苦手、でも、自分がバタバタ動き回っていることを気にかけている風でもない。何かを描いている時が落ち着いている。これから描く絵が楽しみだ。

文・カナン学園 澤谷 常清(支援者)

創成期の作家たち

真紀ちゃんの車

八重樫 季良

岩手県内の障害福祉事業所の中でも、早期に美術的活動に取り組み始めたのが、花巻市にある社会福祉法人光林会だった。1998年、同法人は児童の入所施設で暮らす少年少女らを対象に、当時指導員だった三井信義さんの主導により陶芸活動を導入した。

この活動の中で生まれた独創的な造形表現の数々は、既存の「工芸」の範囲に収まらない自由奔放なものであり、後に同法人が絵画やオブジェなどの創作領域へ取り組みを広げる導線となる。

1956年に北上市に生まれた八重樫季良さんは、17歳の時に光林会の成人入所施設に入所した。かつての義務教育免除制度により、障害を理由に小学校に通うことすら叶わなかった八重樫さんだったが、すでに子どものころ、定規で引いた直線を組み合わせて構成する独自のスタイルで絵画制作を開始していた。

入所後の日課は農作業を中心としたものであったが、彼は自由時間を使い独り創作を続けた。誰に目を向けられることもなく、それでも揺るぎなく描き続けて二十五年が経ったころ、状況が動き始める。第1回いわて・きららアート・コレクションに八重樫さんの作品が出品され、脚光を浴びることとなった。その出品作が、「真紀ちゃんの車」である。

期を同じくして、光林会は本格的な創作活動の支援に着手し、2007年には「るんびにい美術館」の開設に至る。周囲からの関心も支援も無かった長い時代を、八重樫さんのような不屈の個人らが脈々と続けてきた創作そのものが、時代に新しい扉を開いた力の核心と言えるのではないだろうか。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)

この活動の中で生まれた独創的な造形表現の数々は、既存の「工芸」の範囲に収まらない自由奔放なものであり、後に同法人が絵画やオブジェなどの創作領域へ取り組みを広げる導線となる。

1956年に北上市に生まれた八重樫季良さんは、17歳の時に光林会の成人入所施設に入所した。かつての義務教育免除制度により、障害を理由に小学校に通うことすら叶わなかった八重樫さんだったが、すでに子どものころ、定規で引いた直線を組み合わせて構成する独自のスタイルで絵画制作を開始していた。

入所後の日課は農作業を中心としたものであったが、彼は自由時間を使い独り創作を続けた。誰に目を向けられることもなく、それでも揺るぎなく描き続けて二十五年が経ったころ、状況が動き始める。第1回いわて・きららアート・コレクションに八重樫さんの作品が出品され、脚光を浴びることとなった。その出品作が、「真紀ちゃんの車」である。

期を同じくして、光林会は本格的な創作活動の支援に着手し、2007年には「るんびにい美術館」の開設に至る。周囲からの関心も支援も無かった長い時代を、八重樫さんのような不屈の個人らが脈々と続けてきた創作そのものが、時代に新しい扉を開いた力の核心と言えるのではないだろうか。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)

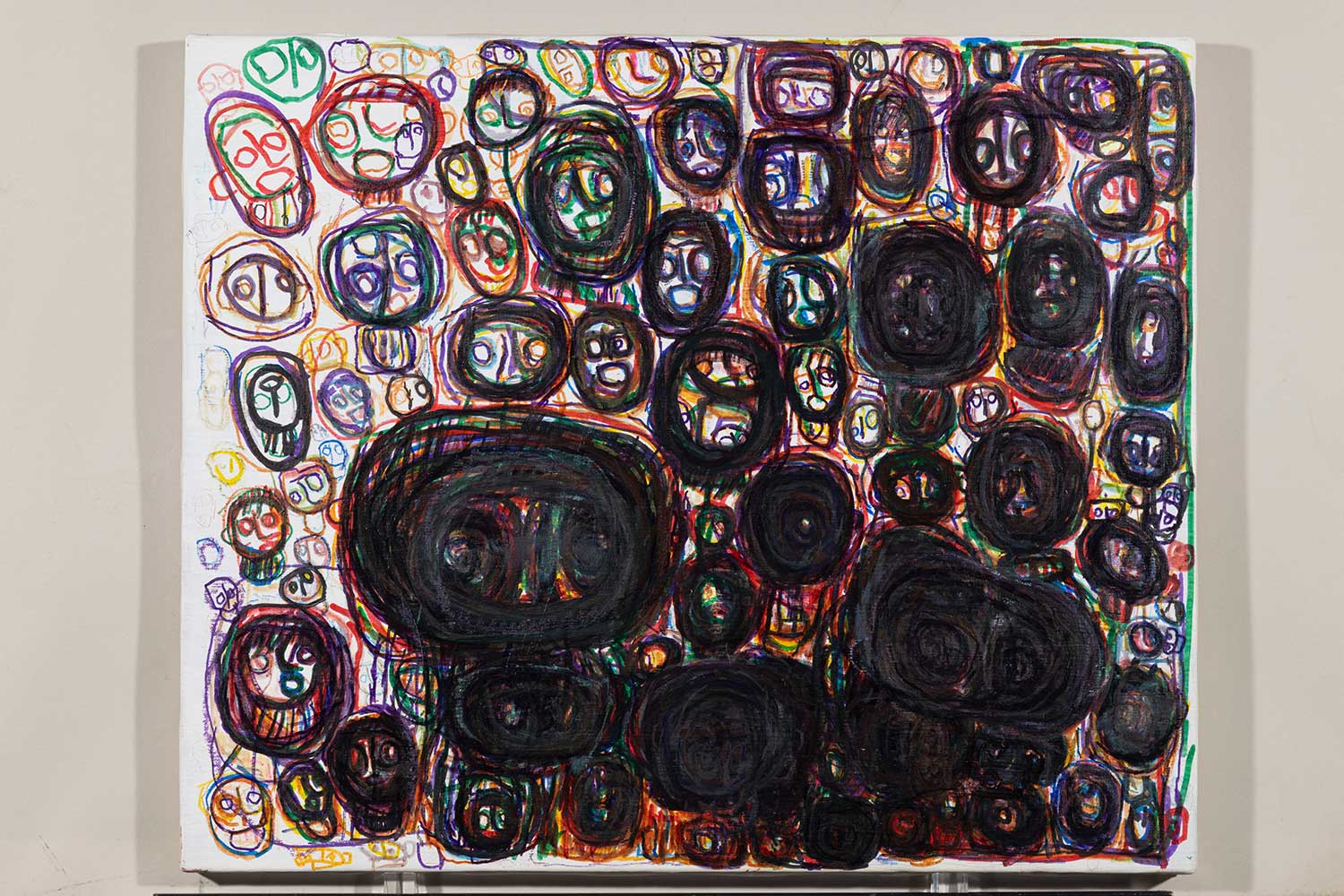

創成期の作家たち

人

昆 弘史

2010年、フランス・パリにある市立アル・サン・ピエール美術館にて、「アール・ブリュット・ジャポネ」(日本のアール・ブリュット)展が開催された。後にヨーロッパをはじめとする世界各国を巡回することとなるこの大規模な展覧会には、岩手県からも9人が出品。その一人が昆弘史さんだった。

昆さんは2013年に亡くなるまでの晩年の6年間ほどを、るんびにい美術館(社会福祉法人光林会)のアトリエを拠点に活動した。しかしそのだいぶ以前に、彼の描画はごくごくささやかな形で始まっていた。

小さなノートをポケットに入れて持ち歩いて、時折ふと思いついたようにペンをとり、シンプルな人の顔を描き込む。丸い輪郭、丸い目、棒のような鼻。「これ、〇〇さん」と言いながら、そばにいる人にノートを見せて会話の種にすることも、彼の楽しみであるようだった。

2000年ごろ、光林会で始まった絵画同好会の活動に参加するようになってから、描画はゆっくりと密度を増していく。ある時、水彩紙を張った大きなパネルの提供を受けたのを期に、一点の絵に長い時間をかけ、大画面に沢山の顔を密度高く描き重ねていく描き方へと展開し始めた。この作風によって昆さんの絵画は次第に広く知られるようになり、先述のパリでの展覧会への出品につながっていった。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)

昆さんは2013年に亡くなるまでの晩年の6年間ほどを、るんびにい美術館(社会福祉法人光林会)のアトリエを拠点に活動した。しかしそのだいぶ以前に、彼の描画はごくごくささやかな形で始まっていた。

小さなノートをポケットに入れて持ち歩いて、時折ふと思いついたようにペンをとり、シンプルな人の顔を描き込む。丸い輪郭、丸い目、棒のような鼻。「これ、〇〇さん」と言いながら、そばにいる人にノートを見せて会話の種にすることも、彼の楽しみであるようだった。

2000年ごろ、光林会で始まった絵画同好会の活動に参加するようになってから、描画はゆっくりと密度を増していく。ある時、水彩紙を張った大きなパネルの提供を受けたのを期に、一点の絵に長い時間をかけ、大画面に沢山の顔を密度高く描き重ねていく描き方へと展開し始めた。この作風によって昆さんの絵画は次第に広く知られるようになり、先述のパリでの展覧会への出品につながっていった。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)

創成期の作家たち

さかな

吉田 秀一

1998年に始まった公募展「いわて・きららアート・コレクション」。その第1回展で大賞に選出された作品が、吉田秀一さんの木彫「さかな」だった。

審査員は絵本作家のはたよしこさん。当初審査員としてオファーされた、同じく絵本作家の田島征三さんが病気となったため、代わりに推薦されたのがはたさんだった。

以後、彼女は長年にわたり同展の審査員を務め、その観点は岩手におけるこのような表現領域の作品に対する評価視点の原型の一つとなった。

吉田さんは、美術家の橋場あやさんによるサポートで盛岡市に開設された作業所「ででむし夢工房」の、最初期のメンバーだった。解体された家屋の廃材を橋場さんが作業所に持ち込み、これを用いた木彫を吉田さんに勧めたことによって制作された。

この作品は単なるオブジェではなく、実用的な子ども向けの遊具として制作されている。背景には、「知的な障害のある人たちが制作した遊具を保育園などに贈呈し、子どもたちが知らず知らずに遊ぶ」という繋がりを通じ、障害のある人たちと子どもたちを新たな関係で結ぼうという橋場さんの構想があった。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)

審査員は絵本作家のはたよしこさん。当初審査員としてオファーされた、同じく絵本作家の田島征三さんが病気となったため、代わりに推薦されたのがはたさんだった。

以後、彼女は長年にわたり同展の審査員を務め、その観点は岩手におけるこのような表現領域の作品に対する評価視点の原型の一つとなった。

吉田さんは、美術家の橋場あやさんによるサポートで盛岡市に開設された作業所「ででむし夢工房」の、最初期のメンバーだった。解体された家屋の廃材を橋場さんが作業所に持ち込み、これを用いた木彫を吉田さんに勧めたことによって制作された。

この作品は単なるオブジェではなく、実用的な子ども向けの遊具として制作されている。背景には、「知的な障害のある人たちが制作した遊具を保育園などに贈呈し、子どもたちが知らず知らずに遊ぶ」という繋がりを通じ、障害のある人たちと子どもたちを新たな関係で結ぼうという橋場さんの構想があった。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)

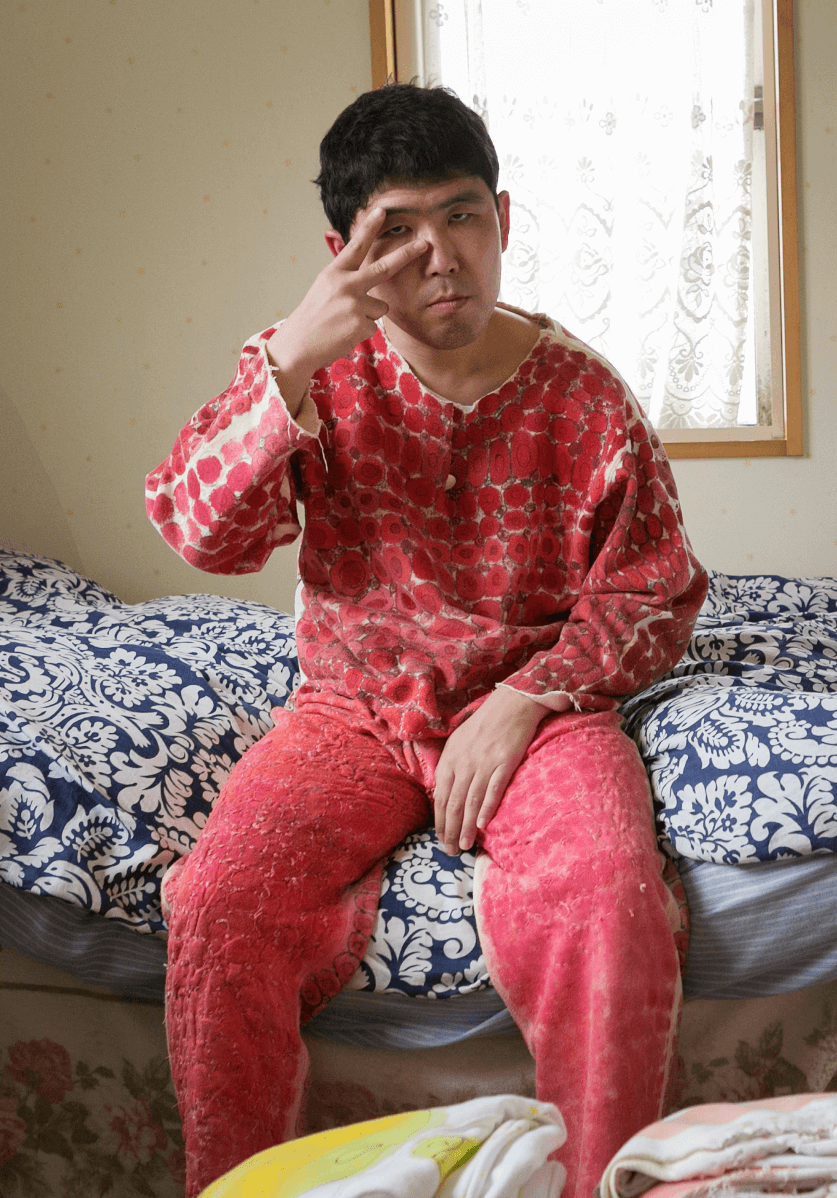

創成期の作家たち

いくらのパジャマ

下田 賢宗

下田賢宗さんは1999年、16歳で光林会の児童施設に入所し、現在は同法人のグループホームで生活している。児童施設への入所から間もない頃、下田さんが制作したのが「イクラのパジャマ」。こんなパジャマを着たいという彼の切実な願いを実体化させたものである。

少年時代の彼は施設から帰省するたび、母にイラストに描いて「イクラ柄のパジャマ」を買ってきてほしいことを訴えた。しかし彼が思い描くような既製品は存在しない。そんな中で施設の一人の職員が、パジャマの自作を彼に提案したのだった。

既製品のスエット上下の縫製をほどき、はさみで裁断し直し、再び縫製しながら、彼は思い描いていたパジャマの制作を進めた。母も「賢宗が縫物をやるなんて考えられなかった」という、初めての作業に懸命に挑戦し、ついにイメージしていたパジャマを彼は完成させる。そして幸せそうにそのパジャマを着て、毎夜眠りについたと言う。

彼にとっては自分専用の実用的な衣服に他ならなかったが、周囲の提案により第3回いわて・きららアート・コレクションに出品。これをきっかけにイクラのパジャマへの認知と関心は大きく広がり、大阪の国立民族博物館やパリのアール・ブリュット・ジャポネ展など、数多くの出品を重ねることとなる。

知的な障害のある作者による作品は、出発点にある作者本人にとっての意味と、周囲や社会が事後的に与える「美術作品」としての意味に、大きなへだたりのあることが少なくない。下田さんのパジャマもまた、その構図の典型の中にある。このへだたりをあるがままに尊重し見つめるとき、作者らが内に抱く世界に本当に近づくことができるのではないだろうか。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)

少年時代の彼は施設から帰省するたび、母にイラストに描いて「イクラ柄のパジャマ」を買ってきてほしいことを訴えた。しかし彼が思い描くような既製品は存在しない。そんな中で施設の一人の職員が、パジャマの自作を彼に提案したのだった。

既製品のスエット上下の縫製をほどき、はさみで裁断し直し、再び縫製しながら、彼は思い描いていたパジャマの制作を進めた。母も「賢宗が縫物をやるなんて考えられなかった」という、初めての作業に懸命に挑戦し、ついにイメージしていたパジャマを彼は完成させる。そして幸せそうにそのパジャマを着て、毎夜眠りについたと言う。

彼にとっては自分専用の実用的な衣服に他ならなかったが、周囲の提案により第3回いわて・きららアート・コレクションに出品。これをきっかけにイクラのパジャマへの認知と関心は大きく広がり、大阪の国立民族博物館やパリのアール・ブリュット・ジャポネ展など、数多くの出品を重ねることとなる。

知的な障害のある作者による作品は、出発点にある作者本人にとっての意味と、周囲や社会が事後的に与える「美術作品」としての意味に、大きなへだたりのあることが少なくない。下田さんのパジャマもまた、その構図の典型の中にある。このへだたりをあるがままに尊重し見つめるとき、作者らが内に抱く世界に本当に近づくことができるのではないだろうか。

文・板垣 崇志

(るんびにい美術館アートディレクター・本展総合プロデューサー)